牙齦炎症狀全解析|從早期徵兆到治療、預防與選購攻略

牙齦炎症狀全解析目錄

什麼是牙齦炎?為什麼要關注牙齦炎症狀?

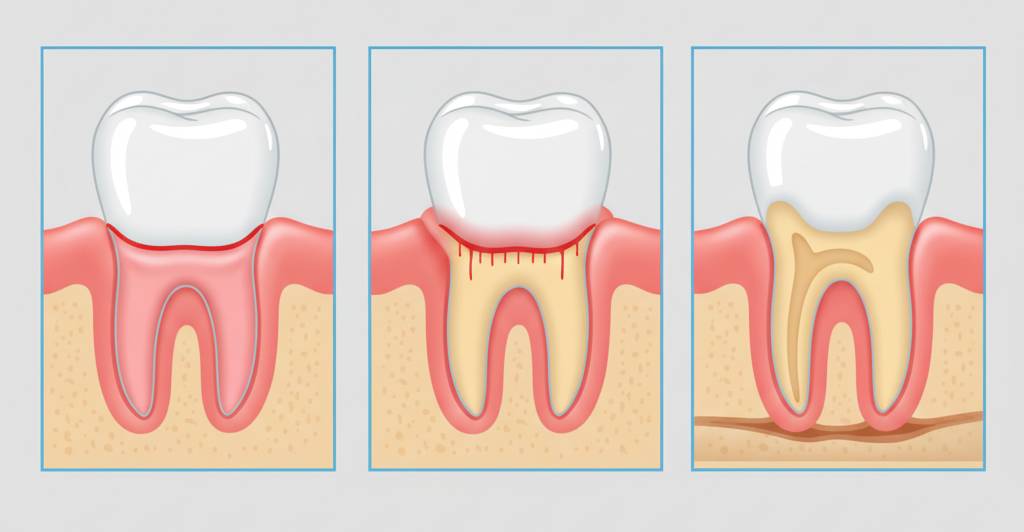

牙齦炎(Gingivitis)是牙齦組織對牙菌膜刺激產生的炎症反應。健康牙齦應為粉紅色、緊密包覆牙齒、刷牙無出血;當細菌長期堆積,牙齦會變紅腫、易出血與疼痛,口氣也可能變差。好消息是:多數牙齦炎屬可逆,只要在早期改善清潔與去除牙結石,就能顯著恢復。但若拖延,炎症將波及更深層支持組織,進展為牙周炎,造成牙周囊袋、骨質流失與牙齒鬆動。

回到目錄

牙齦炎症狀有哪些?如何辨認早期徵兆?

牙齦炎的症狀會隨嚴重程度不同而有所變化,但最常見的早期徵兆包括:

- 牙齦紅腫:健康牙齦應為粉紅色,若呈深紅或紫紅並伴隨腫脹,就是發炎警訊。

- 刷牙出血:刷牙或使用牙線時牙齦容易流血,是最典型症狀之一。

- 口臭:細菌代謝產生異味,即使清潔後仍持續出現。

- 牙齦疼痛或敏感:遇冷熱或咀嚼時出現不適。

- 牙齦退縮:牙齒看起來比平時更長,表示牙齦組織受損。

自我檢查技巧:觀察刷牙後流於洗手盆的泡沫是否帶血絲;用牙線輕滑經過接觸點,若多處出血,代表齒縫與牙齦溝清潔不足。

牙齦炎的原因是什麼?

核心原因是「牙菌膜/牙結石的長期堆積」,但以下因素會提高罹患機率或加速惡化:

- 牙菌膜與牙結石堆積

- 刷牙方式不正確或清潔不足

- 長期抽菸或飲食習慣不佳

- 荷爾蒙變化(如青春期、懷孕、更年期)

- 免疫力下降或慢性疾病(糖尿病患者風險較高)

牙齦炎的進展階段是怎樣的?

| 階段 | 症狀表現 | 是否可逆轉 |

|---|---|---|

| 健康狀態 | 牙齦粉紅、緊密包覆牙齒、無出血 | 不需要治療,維持清潔即可 |

| 牙齦炎 | 牙齦紅腫、刷牙出血、口臭 | 早期可逆轉,改善清潔即可 |

| 早期牙周炎 | 牙齦退縮、牙周囊袋形成 | 部分可逆,但需專業治療 |

| 中晚期牙周炎 | 牙齒鬆動、咀嚼困難、牙齒可能脫落 | 不可逆,需牙醫介入治療 |

警訊:連續兩週以上持續出血、牙縫食物殘留感增加、口臭未改善、出現牙齦退縮或牙齒移位,代表已從「輕度發炎」走向「惡化風險」。

電動牙刷、牙線、漱口水怎麼選?(工具比較表)

| 工具/方法 | 主要功能 | 優點 | 限制 | 適合族群 |

|---|---|---|---|---|

| 手動牙刷(軟毛) | 基礎牙面清潔 | 價格親民、隨處可得 | 效果依賴手法與時間 | 一般大眾、旅遊備用 |

| 電動牙刷(聲波/旋轉) | 提高清潔效率與完成度 | 計時與換區提示、一致震動 | 需充電與更換刷頭 | 手部協調不足、戴矯正器、牙周風險者 |

| 牙線 | 清除接觸點與齒縫牙菌膜 | 最能處理牙刷不到位處 | 需練習手感與路徑 | 齒縫緊密者、易卡食者 |

| 牙縫刷 | 清潔較寬齒縫、牙橋/植體周邊 | 效率高、尺寸多 | 不適合過窄齒縫 | 牙周治療後、齒縫較寬者 |

| 漱口水(抗菌配方) | 抑菌補強、口氣管理 | 降低細菌再聚集、使用方便 | 無法取代機械性清潔 | 口臭困擾、社交需求者 |

選購提示:軟毛小刷頭優先、內建2分鐘計時與30秒換區更佳;牙線可從無蠟/含蠟或牙線棒入門;漱口水先選溫和無酒精配方,敏感者逐步嘗試。

牙齦炎要怎麼治療與預防?

日常治療與改善方法

- 每日正確刷牙 2 次,至少 2 分鐘

- 搭配牙線或牙縫刷清理齒縫

- 使用含氟牙膏或抗菌漱口水

- 定期更換牙刷或刷頭(每 3 個月一次)

專業治療方式

- 洗牙:去除牙結石與頑固牙菌膜

- 牙周刮治:處理牙周囊袋內的細菌與結石

- 藥物治療:牙醫可能建議使用抗生素或消炎藥物

延伸閱讀

- 牙菌膜清除怎麼做?5大方法+電動牙刷/牙線/漱口水完整指南

- 電動牙刷推薦2025|評測比較飛利浦/Oral-B/Panasonic等5大品牌選購攻略

- 兒童電動牙刷選購指南|幾歲可以用?如何選擇?哪裡買更划算?

回到目錄

牙齦炎會自己好嗎?需要多久恢復?

早期牙齦炎多可逆。多數人在「加強清潔與去結石」後約1–3週見到出血減少與紅腫緩解;若未改善或更嚴重,請盡快就診。

牙齦炎一定會變牙周炎嗎?

不一定,但若長期忽視,發炎會深入支持組織,形成牙周囊袋與骨質流失。建議每6–12個月做牙科檢查,風險族群更應縮短頻率。

漱口水可以取代刷牙或牙線嗎?

不行。漱口水是抑菌補強,機械性清潔(刷牙+齒縫清潔)才是主體。理想流程是「先刷牙→齒縫→再視需求以漱口水作補強」。

牙齦炎用電動牙刷一定比較好嗎?

電動牙刷在提高清潔完成度與時間控制上更有優勢,但正確手法與持續性仍是關鍵。若手部協調不足或戴矯正器,優先考慮電動。

兒童或孕婦牙齦易出血,怎麼辦?

荷爾蒙變化會使牙齦更敏感。調整為「更溫和且更完整」的清潔節奏,使用軟毛小刷頭與適合的齒縫工具,必要時諮詢牙醫。